I. El diálogo socrático en el contexto de una educación inclusiva integral y de calidad.

Uno de los conceptos más importantes del Informe a la UNESCO de la Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo XXI son los cuatro pilares de la educación. La educación formal tiende a favorecer determinados tipos de conocimiento en detrimento de otros que son primordiales para sustentar el desarrollo humano, y afirmaba que, en todo aprendizaje organizado, se debe prestar la misma atención a cada uno de los cuatro pilares:

- Aprender a conocer: un conocimiento general amplio con posibilidad de profundizar en un pequeño número de materias. En este aspecto nosotros sustentamos un tipo de pensamiento integral que está como un eje dentro de una:

a. Inclusión intrapersonal. Esta inclusión considera a la persona toda, en la educación, como ser psicofísico espiritual. También, desde lo cognitivo afirmamos la inclusión con diversos aspectos del pensamiento:

• Pensamiento complejo de Edgar Morín.

• Pensamiento situacional.

• Pensamiento emocional.

• Aportes de Neuroaprendizaje.

• Inteligencia múltiple.

• Aprendizaje significativo y cooperativo.

2. Aprender a hacer: no limitarse a la adquisición de aptitudes para el trabajo, sino también de la competencia necesaria para afrontar numerosas situaciones y trabajar en equipo.

En nuestro caso, también, es un aspecto intrapersonal pero consideramos que no solo es aprender a hacer sino que salta a otro nivel a través de una «actitud de emprendimiento» con un enfoque vocacional orientado a la vida.

3. Aprender a ser: desarrollar la propia personalidad y ser capaz de actuar cada vez con más autonomía, juicio y responsabilidad personal.

En nuestro caso junto con la inclusión de la persona toda, como un ser psicofísico espiritual, para aprender a ser debemos considerar una:

b. Inclusión de su historia y de proyección vocacional, su pasado y futuro: el hombre ser histórico que se proyecta libremente y que forja un proyecto de vida.

c. Inclusión existencial: pero lo más importante en la educación, su objetivo final que aúna a las demás inclusiones es quizás esta. La persona dotado de libertad y con ella, cada uno, tiene que ir creando un «estilo de vida» original, único, tiene que «optar por una forma determinada de conducta en función de lo que pretenda realizar con su vida». Aquello que le dé “Sentido a su vida”.

4. Aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás: desarrollando la comprensión del otro y el aprecio de la Interdependencia.

Utilizamos las expresiones:

- soy-en-este-mundo-con-tigo.

- ser-para-el-encuentro.

d. Inclusión interpersonal y social. La interpersonal no es sólo la que relaciona la escuela inclusiva con la atención al estudiante con necesidades educativas especiales sino que también abarca a todos los estudiantes en su diversidad y en esa búsqueda juega un papel importante la mejora de la convivencia. La Social incluye escuela, familia y sociedad, ya que la escuela solano educa.

e. Inclusión ética, ya que los valores asegura la buena cohesión a nivel personal y el con-vivir a nivel relacional.

f. Inclusión cultural y tecnológica: el hombre ser en el mundo y saber estar en el mundo.

Aprender a vivir juntos, por ejemplo, no puede quedar limitado a los aspectos sociales y culturales de las interacciones humanas, sino que debe abarcar el interés por la relación de la sociedad humana con el medio ambiente natural (ser-con-tigo-en-este-mundo).

II. El Diálogo Socrático como método de enseñanza para una educación inclusiva y de calidad.

Conócete a ti mismo», solía decir Sócrates hace más de 2.400 años, cuando se paseaba por las calles atenienses rodeado de jóvenes en quienes buscaba despertar el asombro ante la verdad. Y el conocerse a sí mismo era el fruto de aquella profunda reflexión, del crecimiento que se iba produciendo mediante preguntas esenciales acerca de la vida, la verdad, el bien y la belleza. Esta metodología, conocida como la mayéutica, traspasó los siglos y se instauró formalmente en la educación en diversas épocas, y particularmente a comienzos del siglo XX.

Los dos principales objetivos del método Socrático apuntan al desarrollo intelectual, que se da a través del pensamiento crítico, el análisis, síntesis y evaluación de ideas y conceptos, y el desarrollo de habilidades sociales que se da a partir del desarrollo de la capacidad de expresarse y de escuchar a los demás.

Aplicado a la pedagogía, Sócrates nos muestra cómo el estudiante que es capaz de asombrarse ante su ignorancia da el primer paso hacia el conocimiento. Sólo así se puede alcanzar una vida mejor, y para Sócrates esta era la verdadera misión de su vida: examinar a diario la virtud, el mayor don que los hombres tienen.

Para Sócrates, la tarea del educador es ayudar a los estudiantes a sacar hacia fuera todas esas grandes ideas a través de preguntas, de la indagación constante, de la exploración de los conceptos, ideas o valores hasta encontrar la verdad. Él no engendraba el conocimiento, sólo ayudaba, a través de las preguntas, a que saliera a la luz.

Si lo propio del intelecto es la búsqueda de la verdad, y ésta se encuentra en las cosas, la tarea más importante del educador es precisamente ayudar a los estudiantes a buscarla con interés, penetrando en el fondo de las ideas, desarrollando esa capacidad de asombro ante la realidad, analizando, entendiendo y reflexionando.

Este verdadero ejercicio intelectual constituye la razón de ser del hombre, aquello que lo define como único y racional. El hombre ha sido hecho para pensar desde sí mismo.

La principal responsabilidad de los educadores está, por tanto, en despertar el asombro en sus estudiantes y de ahí incentivar inquietud y el desafío por abordar la realidad circundante desde el pensamiento. Y el Aula Socrática, tan antigua y novedosa a la vez, surge como la forma más natural de hacerlo.

III.Características de la práctica socrática.

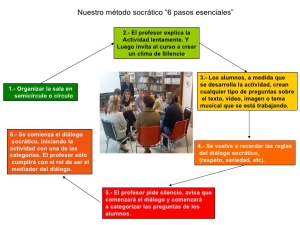

Si bien este método no es la Mayéutica, aunque en situaciones no la excluye, ha sido adaptado para la enseñanza llamando Seminario, Diálogo o Método Socrático en honor a él. La Práctica Socrática consiste en la exploración profunda de las ideas mediante el diálogo, a partir de la lectura y análisis de un texto determinado. En palabras de Adler, «una forma de enseñar… mediante el uso de preguntas y la conducción de diálogo, ayudando a los estudiantes a elevar sus mentes desde un estado de comprender o apreciar menos hacia un estado de comprender o apreciar más». La conversación se inicia y gira en torno a una pregunta central, conocida también como pregunta de apertura, y va generando a su vez nuevas preguntas y respuestas que eventualmente guían al estudiante a descubrir nuevos conocimientos.

Un aspecto que llama la atención es que favorece un ambiente en el que no hay riesgo, temor a equivocarse, ni juicio, lo cual facilita el aprendizaje. Los estudiantes adquieren una especie de sentido de pertenencia al ser ellos, sus opiniones y sus voces las que se van conformando, y así van generando mejores niveles de confianza en las propias capacidades. Se han observado mayores niveles de retención por parte de los estudiantes cuando son ellos los responsables de generar las ideas. En metodologías tales como la Práctica Socrática, el aprendizaje cooperativo, las discusiones y trabajos grupales, el nivel de retención de los estudiantes se alza entre el 50 y 90%, mientras que en una actividad meramente receptiva son capaces de retener entre un 5 y 20% solamente.

Lo que sustenta esta mayor capacidad de retención se resume en tres grandes ideas:

En primer lugar, el método Socrático contribuye a formar una comunidad de aprendices, en que cada miembro debe contribuir con algo al conocimiento general. El estudiante percibe la responsabilidad y la necesidad de ser parte de ésta con sus ideas, generándose por tanto una actitud más proactiva ante sus tareas, pues de él también depende el aprendizaje de los demás. (Aprendizaje colaborativo)

En segundo lugar, el método Socrático favorece la conexión entre los conocimientos previos —aquellas ideas, conceptos, imágenes y experiencias que los estudiantes traen consigo— y los nuevos aprendizajes. Esta conexión se da cuando el estudiante es capaz de dar sentido mediante inferencias, tanto a lo que ya conoce como a aquello que está descubriendo. Por otro lado, al relacionar conocimientos recientemente adquiridos con experiencias vitales, se establece un vínculo emocional entre lo, aprendido y aquello que el estudiante trae, con lo cual la retención es aún mayor, pues uno recuerda mejor aquello que tiene un componente emocional. (Aprendizaje significativo y emocional)

En tercer lugar, la comunicación se ve favorecida en sus cuatro dominios. Los estudiantes aprenden a leer mejor, a escucharse, a exponer sus puntos de vista de manera clara y coherente y a escribir usando la lógica y sustentando sus argumentos. Un aspecto importante que mencionar es que favorecen mayormente las habilidades verbales: hablar y escuchar, que normalmente son las que menos se desarrollan en la curricula escolar.

Además, los estudiantes mejoran el rendimiento de los estudiantes en pruebas de aptitud cuando han experimentado la Práctica Socrática. A través de pruebas estandarizadas muestran incrementos significativos en lo que respecta a habilidades matemáticas y lingüísticas. Con la práctica de este método de enseñanza se logra lo siguiente:

- Una mejor percepción de la calidad de los profesores por parte de los estudiantes. Estos comentan que sus profesores explican mejor, se preocupan por verificar que los estudiantes comprendan mejor la materia, los hace pensar y enseñan de maneras diversas. (Calidad educativa)

- Un mejor clima al interior de la sala de clases: menos tensión, menos pérdida de tiempo, mayor flexibilidad. (Enseñanza adaptada)

- Un mejor autoconcepto por parte del estudiante, sus capacidades y sus logros. (Neuroaprendizaje)

- Mayores niveles de asertividad y seguridad, en especial en aquellos estudiantes que conforman minorías al interior del curso, y que ya no se sentían discriminados. (Inclusión interpersonal)

- Mejoras en las relaciones interpersonales, en la participación de los estudiantes al interior de la escuela. (Inclusión interpersonal)

- Una mejor percepción respecto de la claridad y consistencia de las reglas del colegio. (Convivencia escolar)

Hay experiencias exitosas del uso del método Socrático en escuelas marginales y urbanas en comunidades de alto riesgo social en las que mediante el uso de esta técnica se han disminuido notoriamente las conductas delictivas, el abuso de drogas y alcohol y los estudiantes han logrado reafirmar sus principios y a disminuir la violencia escolar y a comprender las diferencias que normalmente causan conductas disruptivas. (Resolución de conflictos)

Otro aspecto que se ve favorecido mediante el uso de esta metodología es la experiencia que adquieren los estudiantes en el desarrollo de las capacidades de síntesis y evaluación, que son los niveles de cognición más altos. Esto se logra debido a que en este método los estudiantes deben ejercitarse en el razonamiento, la predicción, la proyección de las ideas, además de recopilar y analizar los datos que el texto entrega antes de construir una idea y darla a conocer. (Pensamiento complejo)

IV. Beneficios del diálogo socrático.

En el método Socrático se trata más bien de una conversación, un diálogo de carácter intelectual, en el cual nadie es poseedor de la verdad, pero en cuya búsqueda todos contribuyen con sus intervenciones. (Inteligencia múltiple).

El profesor limita su participación a observar a los estudiantes y pedir explicaciones cuando los argumentos sean incompletos o confusos. Debe evitar a toda costa dar su opinión o usar cualquier expresión en su rostro que denote acuerdo o desacuerdo con alguna idea. El diálogo que se produce en el método Socrático enfatiza la reciprocidad mutua, ya que la conversación tampoco se da del profesor al estudiante o viceversa, sino que hay más participantes y son éstos quienes hablan la mayor parte del tiempo.

Este método de aprendizaje incorpora teorías de aprendizaje como la teoría epistemológica de Piaget, la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, la teoría sociocultural de Vygotski, la Inteligencia Múltiple de Gardner, la Educación Problematizadora de Freire, entre otros, de alguna u otra manera.

El diálogo es una actividad más bien exploratoria y, como tal, suspende todo tipo de prejuicio.

Por tanto, los beneficios del método Socrático son los siguientes:

- El diálogo que se da en el método Socrático es una actividad de colaboración; se trata de distintas posiciones que buscan un conocimiento compartido.

- En un diálogo se escucha para comprender, para encontrar significados y «terrenos comunes» entre posiciones.

- El diálogo amplía y probablemente cambia el punto de vista de los participantes.

- A través del diálogo se muestran supuestos que son evaluados.

- El diálogo crea una actitud de apertura de mente, una apertura ante la posibilidad de estar equivocado y de cambiar de forma de pensar.

- A través del diálogo se pretende entregar las mejores ideas, esperando que las reflexiones hechas por los demás participantes mejoren la calidad de nuestro pensamiento; en lugar de verlo como una amenaza.

- El diálogo respeta a los participantes.

- El diálogo es un ejercicio abierto.

- Y lo importante es que se puede aplicar a todas las disciplinas y adecuar para la enseñanza de nuevos contenidos o repasar aquellos aprendidos.

Como uno de los objetivos del método Socrático es comprender las ideas de los demás mediante la formulación de preguntas y el escuchar respuestas, es necesario que los participantes aprendan a estar de acuerdo y a discrepar. Por lo general, a los estudiantes les resulta fácil estar de acuerdo con sus pares, con sus ideas, ya que esto no se percibe como una amenaza y por tanto no los afecta emocionalmente. Estar de acuerdo con otra persona nos hace acercarnos a ella, comprenderla mejor, por lo que se genera un clima de empatía y un vínculo más positivo entre ellas. Pero cuando se trata de plantear un desacuerdo, la tendencia es generalmente a hacerlo de manera confrontacional. Los estudiantes no saben discrepar de las ideas y no de las personas, por lo tanto, hay que enseñarles a responder de manera cortés y sin prisa, condiciones esenciales para producir una conversación productiva y exitosa.

Por ejemplo, al estar de acuerdo con otro participante, el estudiante debe ser capaz de agregar más argumentos que sustenten la idea dicha: «Estoy de acuerdo con lo que… ha dicho, pero quiero agregar además otra razón por la que creo que…”.

Asimismo, si no se está de acuerdo, se deberán exigir razones de la discrepancia. Si los argumentos entregados por un participante son poco claros, los estudiantes deberán pedir más explicaciones: «Creo que lo que… quiso decir es…, pero ¿podrías reformular tus comentarios para ayudarme a entender tu punto de vista?». O bien: «Comprendo tu punto de vista, pero no estoy de acuerdo en los siguientes aspectos: …».

Como se ve, el método Socrático pueden contribuir a generar mejoras no sólo en el plano de lo académico (mayor retención, mayor uso de habilidades de orden superior, mejor comprensión de textos, etc.), sino también en el plano de la convivencia diaria, creando climas favorables al aprendizaje, ayudando a los estudiantes a tener mejor autopercepción y a desarrollar habilidades sociales tan necesarias en la convivencia diaria.

Imagen: es.slideshare.net

#ICE_RecursosDocentes #ICE_TécnicasAprendizaje

Rev

Reblogueó esto en Cristina Guadalupe.

Me gustaMe gusta

Reblogueó esto en Filölearning.

Me gustaLe gusta a 1 persona

Pingback: Inclusión Intrapersonal: El educando como ser psicofísico (fundamentos, pedagogías y técnicas de enseñanza) | Inclusión y calidad educativa

Pingback: Inclusión Interpersonal: fundamentos, pedagogía y técnicas de enseñanza. | Inclusión y calidad educativa

Pingback: Perspectivas para una mejor calidad educativa – Educar en la responsabilidad social y ciudadana. | Inclusión y calidad educativa

Pingback: Aplicación en el aula del Seminario socrático como método que favorece la inclusión educativa. | Inclusión y calidad educativa

Pingback: Cuentos con valores para una inclusión ética. | Inclusión y calidad educativa

Pingback: Los diálogos socráticos. Nada mejor que un ejemplo. | Inclusión y calidad educativa

Pingback: Educar en la responsabilidad social y ciudadana – C0VID 19 | Inclusión y calidad educativa